Trovo, da sempre, molto bello il dibattito sull’economia generativa che Archivio della generatività sociale sostiene e credo anche che vada nella direzione giusta.

Non c’è modo di contrapporsi allo strapotere del vecchio (banche e finanza) e allo strapotere del quasi nuovo (gli oligopoli dell’informazione) se non si prende la strada più facile e realistica che è quella di esercitarsi nella crescita di buone pratiche (open source, copyleft, sharing economy, economia circolare, investimenti a social impact, social bond) nel vivo dei sistemi economici. L’insieme di questi giovani tentativi corrisponde più o meno al pensiero generativo di cui parla spesso Mauro Magatti. Questo movimento ha molti nomi. Economia della Bellezza secondo la Fondazione Patria della Bellezza. Il Partito della qualità, secondo le intenzioni di Giuliano da Empoli. La crescita felice per Francesco Morace. L’economia civile, di Luigino Bruni.

E’ un tema che viene da lontano, dalla scuola napoletana di Antonio Genovesi e Gaetano Filangieri. E’ un’attenzione antica, tutta mediterranea, che ha contato, nella storia delle nostre imprese molto più di quel che sembra. Una passione di queste ragioni che affacciano sul mare, o che del mare sentono la voce, per un’economia circolare che s’impegna a considerare la formazione delle risorse umane, la salvaguardia delle risorse territoriali come parte inesorabile del ciclo produttivo e si esercita, al contrario che la finanza e l’economia delle trimestrali, a un profitto garbato e ad un uso paziente del capitale, un capitale che non si fa usura, ma accetta d’essere restituito in forma lenta.

L’idea dei nostri economisti, fin dal ‘700, era che il mondo della fabbrica non si ferma ai suoi cancelli ma, come un fiume, tiene a conto i suoi affluenti, che sono le sue competenze, le sue materie prime, la salute e il benessere dei suoi territori. L’idea civile dei napoletani e dei milanesi (Melchiorre Gioia, Cesare Beccaria) era già allora quella di un’economia intesa come un ecosistema. L’idea guida, oggi, potrebbe essere quella di costruire catene di piccoli e generosi imprenditori con una solida base digitale nelle macchine e nelle piattaforme di commercio. Questa può essere, senza dubbio, assieme ad un atteggiamento severo contro la rendita di ogni tipo (da quella finanziaria a quella criminale) la strada giusta per la crescita di una vera e dinamica economia territoriale, glocale, per l’Italia e di una generazione nuova di imprenditori. In fondo noi italiani abbiamo una grande maestria in questo campo (la cooperazione, le confederazioni artigiane, i distretti e ancor prima, nella storia, le gilde e le arti dei mestieri) e siamo, ormai individuati, come un modello anche per le economie industriali nuove (l’India, la Corea).

Nel gruppo di economisti che ha lavorato per il presidente Obama, dopo la devastante crisi del 2008, la strada di sostenere la crescita di piccole imprese di qualità veniva chiamata “the Italian way”. Tuttavia è assolutamente necessario riconoscere che fare la quantità con la qualità non è per niente facile in assoluto e mettere in rapporto di valore le aziende piccole e medie dell’Italia non è per niente facile nello specifico. Benché noi siamo tra i leader indiscussi nel mondo del gusto (moda, cibo e design), le grandi piattaforme di vendita e di assemblaggio di questi prodotti sono svedesi (Ikea e H&M) e, sorprendentemente, spagnole, (Zara). Qui c’è una contraddizione e una debolezza enorme del paese che le nostre prime esperienze di catene internazionali nel cibo (Eataly) e nell’underwear (Intimissimi e Tezenis) non riescono a sanare. La nostra bilancia dei pagamenti esteri continua a soffrire nel commercio dei prodotti e sarebbe in grave passivo non fosse sostenuta dalla vendita di macchine e componenti. Facendo il debito omaggio, poco tempo dopo la sua morte, a Bernardo Caprotti, un genio nell’impresa italiana, è davvero sorprendente che invece di occupare i mercati esteri con una buona offerta di prodotti di qualità, come per altro fanno – di nuovo meglio di noi – i francesi di Carrefour e Auchan, ci si sia messi a litigare (Falce e Carrello) sul perché Esselunga non poteva aprire un supermercato a Fucecchio e su quanti vantaggi avevano le Coop.

Tutto questo indica una debolezza di fondo del Paese, la nostra incapacità di fare massa critica o, almeno, catena. Da un lato questo rappresenta un difetto grave e dall’altro è il bagno di coltura da cui prendono vita la nostra creatività e il nostro talento: un profondo individualismo con venature di talentuosa anarchia. Oggi, tuttavia, il digitale con tutte le sue applicazioni (gli algoritmi) consente di fare “catene individuate”, cioè mettere insieme piattaforme o canali di vendita con la capacità di interpretare gli stessi gusti o gli stessi stili per arrivare a target quasi individuali di prodotto o di consumo. Occorre, dunque, che le nuove economie d’impresa usino tutto quel che le tecnologie rendono disponibile (e-commerce, big data, macchine additive) per sormontare questa atavica debolezza.

Occorre, nelle imprese, spendersi di più sull’analisi dei mercati e dei consumi (big data), sulle fonti di finanziamento e sulla qualità dei canali che usiamo per raggiungere il consumatore. Inoltre, il prodotto “buono”, che, spesso, abbiamo, deve essere collocato dentro a una narrazione (del prodotto e del territorio) più efficace. Questo racconto esiste, siamo molto bravi a comunicare, ma spesso ha una voce flebile e divisa, tanto da non avere efficacia sui mercati lontani. Per fare questo, per finanziare questa profonda ristrutturazione del nostro sistema d’imprese, è giusto che le nostre aziende (piccole e medie) si affaccino alle forme di finanza alternativa che il mercato comincia a rendere disponibili. Occorre tuttavia tener conto, nell’entusiasmo per le nuove opportunità, che, nel mercato mondiale della finanza – così dicono gli economisti che studiano questi fenomeni – le nuove forme di finanziamento (social bond e crowd funding) rappresentano poco più dell’1%, del totale e che non tanto dissimile, se si guarda con occhi disincantati la realtà, è il valore delle produzioni neo artigiane, messe tutte assieme, nei GDP delle nazioni avanzate. Alla fine è la quantità che risolve i problemi e cambia le epoche. In passato abbiamo pensato che la quantità di cose (tante case, tanta scuola) avrebbe sollevato la condizione umana, in anni recenti abbiamo capito che non basta, che occorrono, al pari tempo, qualità e bellezza nelle cose e nelle esperienze.

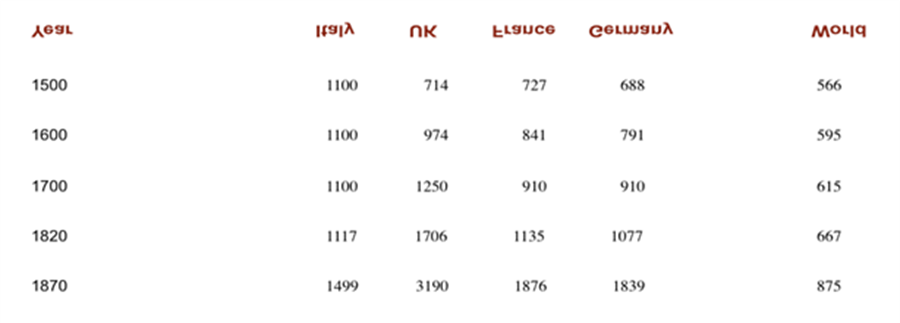

Tuttavia la quantità ha una sua forza ed è indispensabile per cambiare l’epoca, come certamente vogliamo fare noi. A conclusione di queste poche righe e a monito di tutti i generativi di questo mondo, metto una meravigliosa tabella* di August Maddison (1926-2010), il principe della ricerca economica comparativa, che spiega in modo assolutamente chiaro il salto che ci tocca fare, semplicemente raccontando in cifre quel che è stata la forza abnorme dell’industria; l’ultima grande rivoluzione che meriti questo nome, dopo l’agricoltura e il commercio. Come fare quantità con la qualità è un tema che rimane aperto e che si dovrà lavorare a risolvere. Nel frattempo occorre agire sui due piani: coltivare la nuova economia ma progettare la vecchia. Big data e nuove tecnologie sono strumenti potenti e incentivi poderosi per le nuove economie in crescita ma anche non guasterebbe, da parte di un qualsivoglia governo di buona volontà, un bel piano industriale progressivo per i settori forti della nostra economia come le macchine utensili e la meccanica fine, i veicoli, il turismo, l’edilizia e il rammendo del territorio. In attesa delle grandi soluzioni, le macchine/maestro di cui i tecnologi favoleggiano e che saranno capaci di fare la qualità di massa, è meglio, prudentemente, muoversi sui due piani. Ricordo che è più facile camminare, e anche correre, su due gambe.

* Italia, UK, Francia, Germania reddito pro capite dal 1500 al 1870